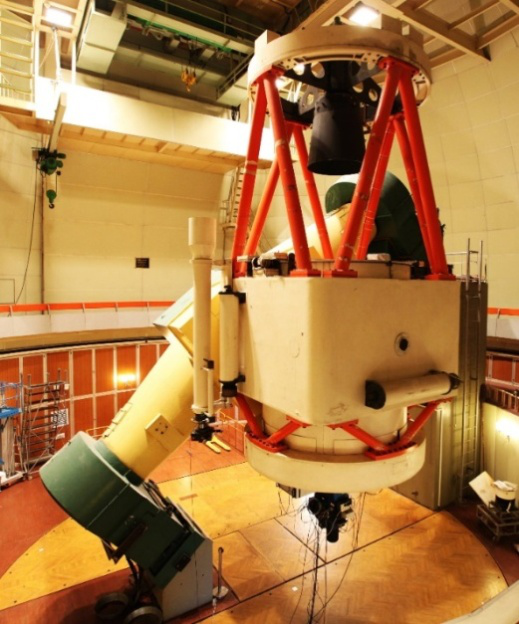

兴隆观测基地2.16米望远镜是我国自行研制的两米级光学望远镜,由北京天文台、南京天文仪器厂、中国科学院自动化研究所等单位历时15年联合攻关协作研制成功,于1989年投入使用,曾荣获国家科技进步一等奖。2.16米望远镜集中了光学、机械、电控和自动化多种先进技术于一体,配备了现代化的焦面仪器,是一台两米级的、达到国际先进水平的光学望远镜。2.16米望远镜堪称我国自力更生研制大型精密设备的标志,被誉为中国天文学发展史上的一个里程碑,自1989年至2008年间一直是国内最大、也是远东最大的光学望远镜。

兴隆观测基地2.16米望远镜有卡塞格林(Cassegrain)、折轴和主焦点三个工作焦点,卡塞格林系统采用的是R-C系统,焦点和主焦点分别配有由两片透镜和三片透镜组成的改正器。光学系统最大的特点是折轴系统和卡塞格林系统共用同一个副镜,折轴系统中加有一个中继镜,转换时副镜作小量移动,所得的折轴系统是同时消球差和消彗差的。其中卡塞格林焦点焦比为F/9,折轴焦点焦比为F/45。该望远镜目前共有三套主要终端设备,均工作在卡塞格林焦点,分别为:OMR卡焦光谱仪、高分辨率光纤光谱仪(HRS),和北京暗天体摄谱成像仪(BFOSC)。2012-2016年,2.16米望远镜各焦点视场和像质没有变动,终端设备技术性能指标得到进一步提升。望远镜和各终端设备具体性能指标如下:

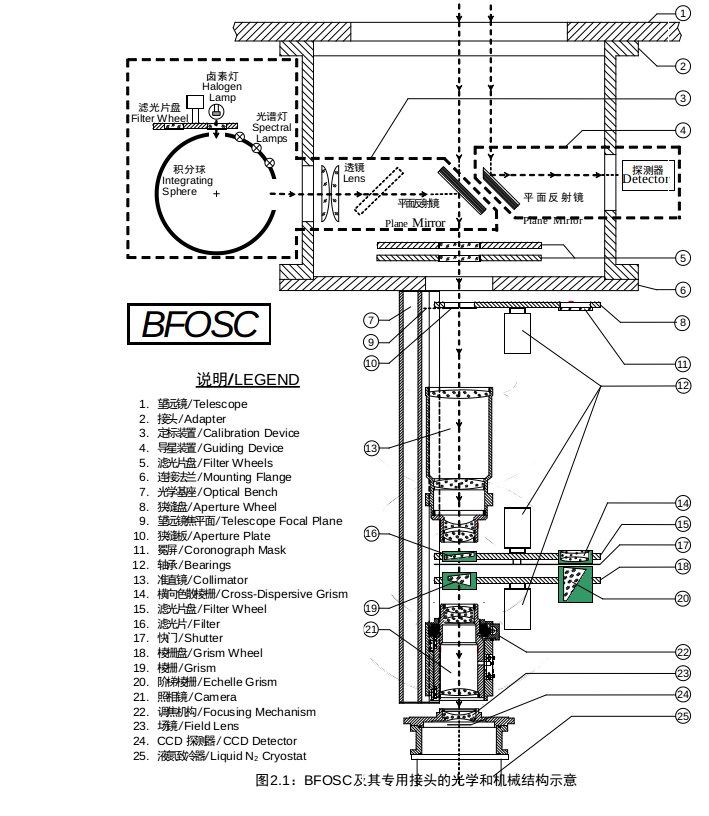

图 1 兴隆基地2.16米望远镜及BFOSC结构图

望远镜技术参数:

|

通光孔径 |

2,160mm |

|

卡焦焦距 |

19,440mm |

|

卡焦焦比 |

F/9.0 |

|

焦面尺度 |

10.61 arc sec/mm |

加缩焦器技术参数:

|

准直镜焦距 |

294.5 mm |

|

照相镜焦距 |

153.7 mm |

|

照相镜焦比 |

F/4.7 |

|

焦面尺度 |

20.32 arc sec/mm |

OMR卡焦光谱仪CCD技术参数:

|

型号 |

Andor-DZ936N-#BV相机 |

|

CCD像元数 |

2,048 × 2,048 |

|

CCD尺寸 |

27.6 × 27.6mm |

|

像元大小 |

13.5um × 13.5um |

|

满阱电荷 |

100,000 e- |

|

最大读出速度 |

5 Mhz |

|

读出噪声 |

2.9 e- |

|

帧速率 |

0.95 fps(全画幅) |

|

最大制冷温度 CCD QE(BV) |

-100℃ |

图 2 OMR相机量子效率曲线(绿色实线)和BFOSC相机量子效率曲线(红色实线)

BFOSC技术参数

BFOSC E2V-55-30 CCD探测器技术参数:

|

CCD型号 |

CCD55-30-1-348 back,AIMO |

|

芯片 |

E2V |

|

CCD像元数(像元) |

1,242×1,152 |

|

像元大小(微米) |

22.5×22.5 |

|

视场(角分) |

9.46×8.77 |

|

单个像元天空张角(角秒) |

0.457 |

|

暗流(电子/像元/小时) |

2.4 @ -100 ℃ |

|

满阱电荷(电子/像元) |

100 K |

|

控制器 |

Lick新CCD控制器 |

BFOSC深耗尽相机技术参数:

|

型号 |

Andor-DZ936-BEX2-DD相机 |

|

TE 制冷 |

-100℃ |

|

CCD像元 |

2,048×2,048 |

|

4倍读出速度 |

5 MHz |

|

读出噪声 |

低读出噪声 |

|

像元大小 |

13.5 um |

|

视场大小 |

9.36'×9.36' |

|

单个像元天空张角(角秒) |

0.274″ |

|

满阱电子 |

140,000 e- |

HRS技术参数

|

波长覆盖(埃) |

3650~10000 |

|

分辨本领 |

R=32000~106000 |

|

光纤直径(″) |

2.4/1.6 |

|

视向速度稳定度 |

好于6 m/s |

|

极限星等(mag) |

13(曝光1小时,S/N≈30(峰值)) |

|

效率 |

34%(峰值)/好于10%(≥4500?波段) |

|

CCD芯片型号 |

E2V 203-82 |

|

CCD相机像元(pix) |

4096×4096 |

|

CCD尺寸(mm) |

49.2×49.2 |

|

CCD相机像元大小(um) |

12×12 |

|

导星视场(arc min) |

3.3'×3.3' |

|

光谱仪环境温度稳定度(℃) |

±0.05(天)/±0.34(周) |

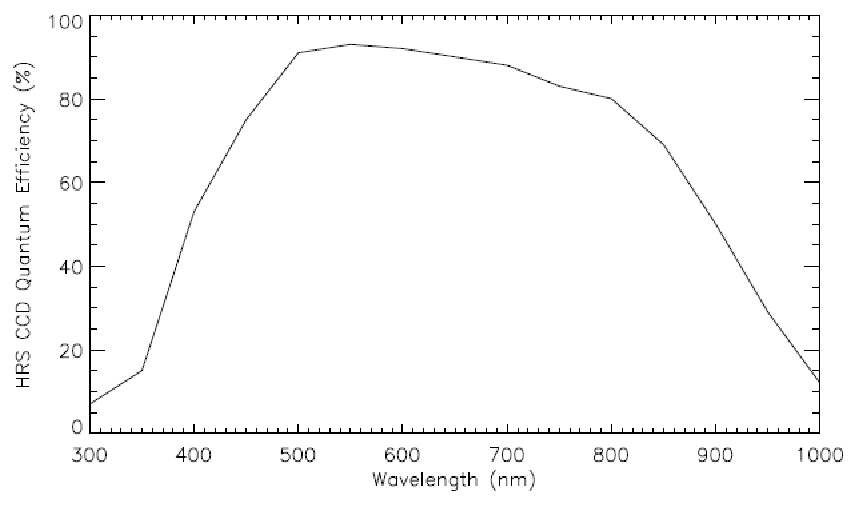

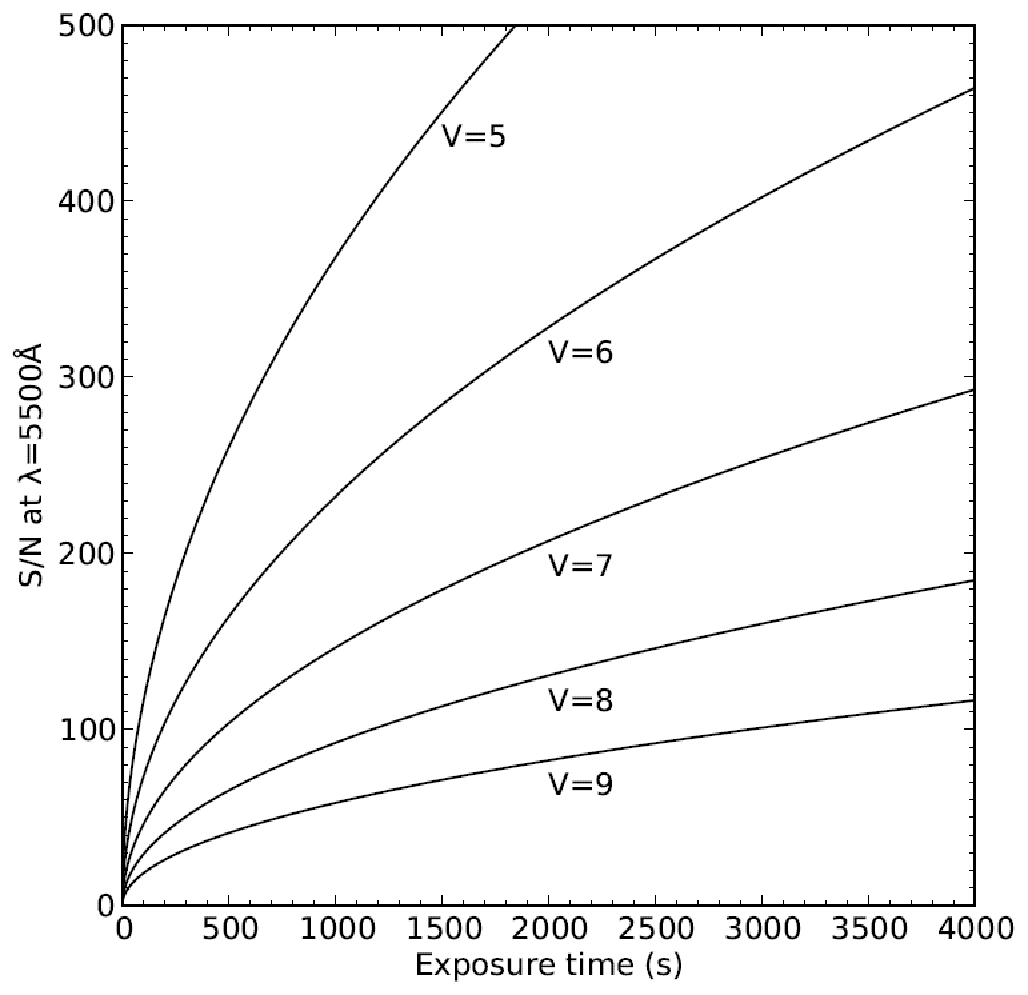

图 3 左图:HRS相机的量子响应曲线,右图:HRS 实测曝光时间和信噪比对应图。(5等至9等星,5500?处,红端信噪比更高)

作为一台功能完备的通用型天文望远镜,2.16米望远镜能够开展多种天文课题的观测研究。其广泛的天文基础研究课题包括:剧烈活动天体如超新星爆发、伽玛射线暴等;活动星系核、超大质量黑洞;恒星活动和恒星的元素丰度;类太阳系统如类太阳星、太阳系外行星搜寻;太阳系内天体如彗星、小行星等。其中,曾利用2.16米望远镜光谱观测和60厘米望远镜测光观测,对超新星展开深入研究,发表或合作发表的系列论文中包括多篇Nature文章,影响深远。另外,我国天文学家也曾利用2.16米望远镜获得了大样本矮星的高分辨率光谱数据,精确地确定了20多种元素随金属丰度变化的趋势,并首次从观测角度将与α过程核合成相关元素拓展到包含Sc、K等更多的元素,建立了银河系不同星族的元素演化模式。该研究成果已有120次独立引用。此外,利用2.16米望远镜,通过开展国际合作,曾在后发座11(11 Comae)红巨星周围发现质量为19个木星质量的褐矮星伴星,这是国际上在红巨星周围发现的第三颗褐矮星。这一发现标志着我国已经具备独立利用视向速度方法发现系外行星的观测能力。利用2.16米望远镜开展过的这些研究工作都处于国际领先水平,影响深远。

自2012年开始,为了进一步提高科学产出,2.16米望远镜时间分配委员会组织用户进行了重点课题的遴选,先后承担了“近邻星系恒星形成区及径向光谱观测”、“ALFALFA星系的Hα成像观测”、“在晚型G巨星周围搜寻太阳系外行星”、“高红移类星体发现与宽吸收线类星体光谱观测”、“超新星、Blazar和伽玛暴(GRB)等瞬变天体的测光与光谱研究”、“银河系不同性质恒星的元素丰度测定”等重点课题的观测任务,2015年随着部分课题的结题,又新增加了“利用2.16米望远镜扩展LAMOST恒星参数测定所用MILES光谱库”、“大样本致密天体及各类特异天体的后续监测”、“超新星爆发多样性及其前身星性质研究”等重点课题。这些研究课题充分展现了2.16米望远镜在天文观测前沿研究领域的重要性,为高水平科研论文的产出奠定了基础。

另外,为了满足Time Domain用户的需要,经时间分配委员会批准,除了时间分配中加大ToO时间比例外,每晚还设立2小时的ToO机动时间,方便突发天象的观测,增加时间分配的机动性和灵活性,最大程度的满足用户需要。

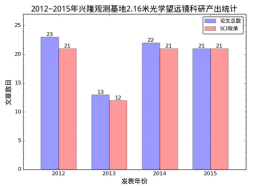

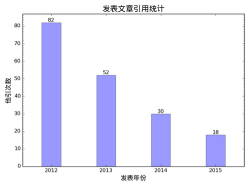

2012年至2015年的四年间,利用2.16米望远镜观测数据发表的研究论文共计有79篇,其中有75篇被SCI/SCIE收录,累计他引次数达182。可以看出,2.16米望远镜近四年来平均每年的科学文章产出为20篇左右。图 4显示了2012-2015年间2.16米望远镜每年的科研产出情况及论文他引情况。其丰富的科研产出充分说明了2.16米望远镜在我国光学天文观测研究领域的重要价值。

图 4 左图:2012-2015年间2.16米望远镜科研产出统计,右图:发表文章引用统计